相撲中継や土俵入りの時には、所属部屋と共に出身がどこなのかを教えてくれます。そこで同郷の力士を見つけると急に親近感が増すものですよね。では、あなたの郷土力士は何人いるか知っていますか?

十両・幕内では何人か知っていても、それ以下の段にはどれだけいるのか分からなかったりしますよね。また、関取がひとりもいない出身地の方もいると思います。

そこで今回は、出身別でどの地位にどれだけ力士がいるのか?そして出身地ごとでの力士の地位構成比はどうなっているのかを調べてみました。

並べ替え可能な表をご用意しましたので、同郷の力士が何人いるのか探してみてください。最後には視覚的に分かりやすいグラフもご用意していますよ。

また、当サイトでは出身地ごとに番付と成績が確認できるページをご用意しています。郷土の力士の日々の結果もすぐに確認できますよ。これは記事の最後にご紹介いたします。

この記事の目次

相撲の各段ごとの定数

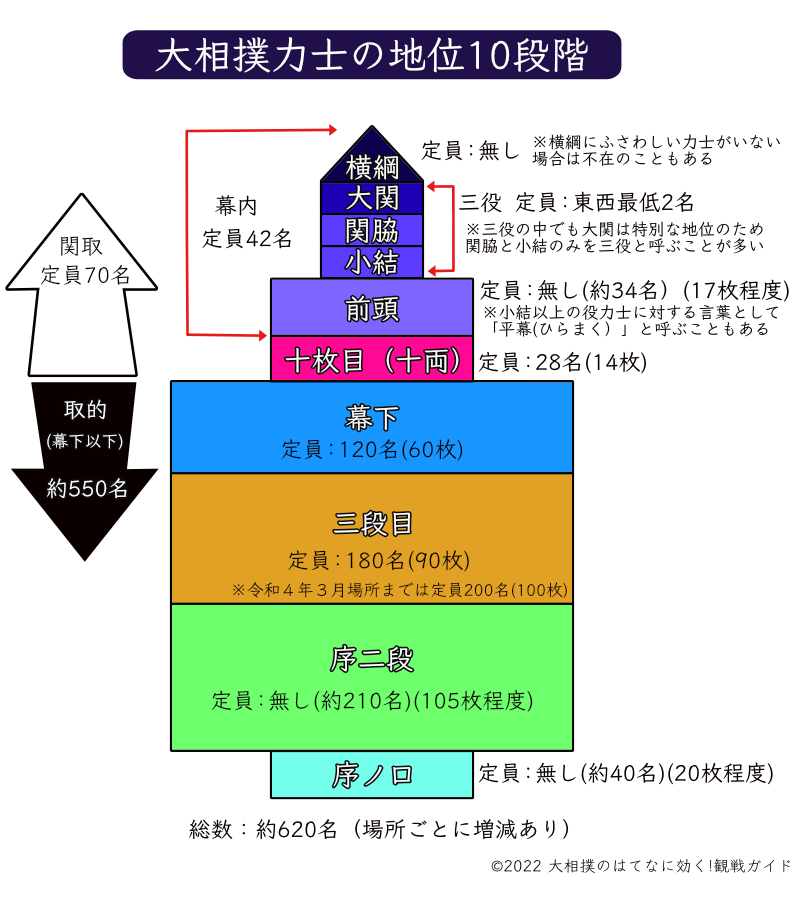

はじめに大相撲の各段ごとの力士の定数を整理しておきましょう。- 幕内 :42名

- 十両 :28名(東西14枚)

- 幕下 :120名(東西60枚)

- 三段目:180名(東西90枚)

- 序二段:定員なし(最近は東西120枚前後でおよそ220名)

- 序ノ口:定員なし(最近は東西35枚前後でおよそ70名)

このように幕内から三段目までは定数が決まっており、十両から三段目までは枚数が毎回固定です。ただし、幕下や三段目で付出が発生した場合には定数プラス付出人数となります。

幕内は総数が42名と定まっていますが、横綱・大関そして三役力士の人数は場所によって変動があるため前頭の枚数は固定せずに前頭の人数で幕内定数「42」を調整しています。

例を上げると…平成31年初場所は3横綱・3大関・2関脇・2小結の10人が「役力士」でした。ということは残りは32名となり、東西16枚の前頭で幕内番付は構成されていました。

ところが平成31年3月場所の番付は2横綱・3大関・2関脇・2小結と、稀勢の里が引退したことにより役力士が9人に減ったので残りは33名となり、東西16枚+東の17枚が前頭となっています。幕内の東西が対にならない時があるのはこうした理由があるんですね。

番付の仕組みに関してはこちらのページにまとめていますので、興味のある方はぜひ御覧ください。

さて、お待たせしました。次からはいよいよ出身地ごとの力士数などを見ていきましょう

出身地別の力士数

思った以上に出身地ごとの力士数にばらつきがあることが分かると思います。次からはいろんな項目に絞って並び替えたり色分けをしていきましょう。

出身力士が多い出身地はどこ?

それでは詳しくみていきましょう。まずは出身力士が多い地域は何処か?一覧表を作成して順位付けをしました。総力士に対する比率もあわせて載せています。

この表は上下左右スクロールします。

1位はやはり人口が多いこともあり東京都でした。2位以下も人口の多いところが順当に並んでいる印象があります。モンゴル勢も一時期に比べて減ってはいますが、依然として一大勢力を築いています。

関取が多い出身地はどこ?

次は十両と幕内、いわゆる関取が多い出身地を見てみましょう。関取の総数は70人、つまり力士全体の約1割という狭き門です。

やはりと言うべきか、依然モンゴル勢が一位ですね!15.7%という高い数値を示しています。

しかし日本勢も負けていません。2位には東京都、3位には熊本県、鹿児島県がつけています。

ここで一覧表の順番について補足しておきます。ランキング対象の数値が同数の場合、同じ順位として扱っていますが、別の項目を考慮して同じ順位のなかで記載する順番をコントロールしています。

例として5位をみてみましょう。

関取3人で5つの出身地が並んでいますが、力士構成には違いがあります。この内訳と総人数を考慮して並び順を決定しております。

関取比率が高い力士の出身地は?

ということでさらに詳しく、関取比率が高い出身地はどこかも一覧表にしております。ここでも目に留まるのはやはりモンゴルの52.4%という数字ではないでしょうか。一時期よりは少なくなった印象もありましたが、それでもモンゴル出身力士の半数以上が関取って…凄いですね。

しかし日本勢も負けてはいません。青森、石川、山形など高水準ですね。

関取がいない出身地はどこ?

まずは幕下以下の力士の人数を各出身地別にみてみましょう。

出身地ごとの幕下以下力士人数

幕下以下比率が高い力士の出身地は?

大相撲の世界で関取と呼ばれる力士の定数は70名と定められています。ということは約1割しかいないわけです。関取がいない出身地はどこでどれほどあるのか?つまり「幕下以下比率100%」の出身地ということになりますよね。ここではその比率を一覧表にしてみました。

100%の出身地は24の地域があることが分かります。これだけでは特徴が掴みにくいので、さらに序ノ口、序二段など下位力士が多い出身地を上段に並べてました。

例えば香川、大分、そして群馬県は力士数がおなじ6人ですが、それぞれに力士構成が違うことが分かります。このなかでは群馬県がより上位力士が多いですね。

「関取がいない」という意味ではどちらも同じですが、その中でも力士構成で差があることが分かります。

上位力士がより多い出身地はどこか?

これまでみてきたことの集大成として、より上位力士が多い出身地順でリストを作りました。 幕内力士が多い出身地、十両が多い出身地、幕下力士……というように、上位力士が多い出身地順で並べ替えています。なかなか興味深い感じになりました。関取の人数が重要であることには変わりがありませんが、ここで分かるのはそれに続く幕下力士がより重要だということです。

出身地ごとの力士構成グラフ

ではこれまでの情報を視覚的に振り返るために各出身地別の力士数とその構成をグラフでご用意いたしました。どうぞご覧ください。

このようになっていました。グラフで見ると分かりやすいですね。

まとめ

いかがでしたでしょうか。冒頭に書いたように同郷の力士を見つけるとつい応援したくなるのが大相撲。そういった意味では力士数の多い少ないはあるけれど、それでも0人の県がなかったことは嬉しい結果ですね。

誰か応援する力士がいると相撲観戦はより面白くなります。ぜひ、郷土の力士をみつけて応援してみてください。

当サイトでは出身力士を探しやすいように、出身地ごとのページをご用意しています。これは、ただの一覧ではなく最新番付と星取表もついていますので、本場所中には出身力士の日々の成績がすぐに確認できますよ。

また、こちらでは部屋別の力士数などを調べています。興味がある方はぜひどうぞ。

最新場所での成績でランキングも作成しています。興味のある方はどうぞ。

その他おすすめのページ

当ページと同様に詳細な情報を網羅した番付表&星取表はこちらです。各段ごとにご用意しておりますので相撲観戦にお役立てください。